健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践している企業を「見える化」する制度です。特に優れた健康経営を実践している企業に与えられるこの認定は、日本健康会議が主催しています。

この認定制度は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つに分かれており、それぞれの企業規模に合わせた評価基準が設けられています。大規模法人部門の上位500社には「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500社には「ブライト500」という称号が与えられるのです。

参照:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

健康経営優良法人の認定を受けるには、従業員の健康維持・増進につながる有効な施策を実行した上で、申請・審査を経る必要があります。認定の有効期間は1年間のため、毎年計画的に健康経営を実践しなければなりません。

少子高齢化による労働人口の減少や従業員の高齢化が進む中、企業が持続的に成長するためには、従業員の健康管理が欠かせない経営課題となっています。健康経営は単なる福利厚生ではなく、企業の生産性向上や人材確保に直結する重要な経営戦略なのです。

健康経営優良法人2024の認定状況と最新動向

健康経営優良法人の認定を受ける企業は年々増加しています。2024年3月に発表された「健康経営優良法人2024」では、大規模法人部門で2,988法人、中小規模法人部門で16,733法人が認定されました。

この数字は、制度がスタートした2017年と比較すると驚異的な伸びを示しています。特に中小規模法人部門は、初年度の318法人から約53倍に増加したのです。この急増ぶりからも、健康経営への関心の高まりがうかがえます。

参照:https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240311004/20240311004.html

健康経営優良法人の認定を目指す企業が増えている背景には、少子高齢化による労働人口の減少や従業員の高齢化があります。また、健康経営が企業価値向上につながるという認識が広まってきたことも大きな要因です。

健康経営度調査への回答法人数も年々増加しており、特に日経平均株価を構成する225銘柄の8割を超える企業が回答するなど、各業界のリーディングカンパニーの多くが経営戦略の一つとして健康経営に取り組んでいます。

2024年の認定では、情報開示の促進、社会課題への対応、健康経営の国際展開が重視されました。特に人的資本に関する非財務情報の開示・評価や、子育てや親の介護、女性特有の健康課題等に対応する柔軟な働き方の推進が評価されています。

参照:https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250818001/20250818001.html

健康経営優良法人認定で得られる7つのメリット

健康経営優良法人の認定を受けることで、企業はさまざまなメリットを享受できます。具体的にどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

1. 企業イメージの向上

健康経営優良法人の認定を受けると、「従業員の健康に配慮している企業」というポジティブなイメージを対外的にアピールできます。このイメージ向上は、企業ブランド価値の向上にもつながります。認定企業は専用のロゴマークを使用することができ、自社のウェブサイトや採用資料、名刺などに表示することで、ステークホルダーに対して健康経営への取り組みをアピールできるのです。特に就職活動中の学生や転職希望者に対して、働きやすい職場環境であることをアピールする強力なツールとなります。

2. 金利優遇などの金融面でのメリット

多くの金融機関が健康経営優良法人認定企業に対して、融資の金利優遇や特別融資枠の設定などの優遇措置を設けています。これにより、資金調達コストの削減や資金調達の円滑化が期待できます。

例えば、日本政策金融公庫や地方銀行などが、健康経営優良法人認定企業向けの特別融資制度を設けており、通常より低い金利で融資を受けることが可能です。このような金融面でのメリットは、特に中小企業にとって大きな魅力となっています。

3. 人材確保の優位性

就職活動生の間で「健康経営」への関心が高まっています。日経新聞社の調査によれば、就職先を決める際に「健康経営」への取り組みや「健康経営優良法人」の認定取得が決め手になると回答した就活生が多数いることがわかりました。

人材獲得競争が激化する中、健康経営優良法人の認定は、優秀な人材を引きつける強力な武器となります。特に若い世代や女性の採用において、健康や働きやすさを重視する傾向が強まっており、認定取得は採用市場での競争優位性につながるのです。

健康経営が人材採用に与える効果とは?データで見る採用力向上

4. 生産性の向上

健康経営の実践により、従業員の健康状態が改善されると、欠勤率の低下や業務効率の向上につながります。特に注目すべきは「プレゼンティーイズム」(出勤はしているものの、体調不良などにより本来の能力を発揮できない状態)の改善です。

経済産業研究所の分析によれば、健康経営施策が業績に与える影響として、経営理念への健康経営の組み込み、従業員の健康状態のデータ把握、ワークライフバランス施策の実施が、利益率にプラスの影響をもたらすことが明らかになっています。

5. 助成金の活用機会

健康経営優良法人認定を受けることで、国や地方自治体が提供する各種助成金の申請要件を満たしやすくなります。健康経営に関連する設備投資や従業員の健康増進プログラムの導入に対する助成金も増えています。

これらの助成金を活用することで、健康経営の取り組みに必要なコストを抑えながら、効果的な施策を実施することが可能になります。特に中小企業にとっては、限られた予算の中で健康経営を推進する上で大きな助けとなるでしょう。

6. 公共調達における加点評価

一部の自治体では、公共調達(入札)において健康経営優良法人認定企業に対して加点評価を行っています。これにより、公共事業の受注機会が増える可能性があります。

公共調達は安定した収益源となるため、特に建設業や情報サービス業など公共事業の比率が高い業種にとっては、大きなメリットとなります。認定取得が入札における競争優位性につながるのです。

7. 保険料の割引

一部の保険会社では、健康経営優良法人認定企業に対して、団体保険料の割引や特別プランの提供などの優遇措置を設けています。これにより、企業の保険コストの削減が期待できます。

従業員の健康増進により医療費が削減されることで、健康保険組合の財政改善にもつながり、長期的には健康保険料の負担軽減も期待できるでしょう。

健康経営優良法人認定を目指す際の課題と対策

健康経営優良法人認定には多くのメリットがありますが、認定取得を目指す上でいくつかの課題も存在します。これらの課題を理解し、適切に対策を講じることが重要です。

1. データ化の難しさと効果の可視化

健康経営の効果は数値化しにくく、短期間での成果が見えづらいという課題があります。特に中小企業では、健康データの収集・分析のノウハウやリソースが不足していることも多いでしょう。

この課題に対しては、健康保険組合や協会けんぽが提供する健康データ分析サービスを活用したり、従業員アンケートなど簡易的な方法でも定期的にデータを収集したりすることが有効です。また、プレゼンティーイズムの改善度や従業員満足度など、間接的な指標も併せて測定することで、多角的に効果を可視化することができます。

2. コスト負担への対応

健康経営の取り組みには、施策の実施コストだけでなく、申請料や人的リソースなどのコストがかかります。2024年の認定申請料は、大規模法人部門で80,000円(税込88,000円)、中小規模法人部門で15,000円(税込16,500円)となっています。

コスト対策としては、まずは低コストで実施できる施策から始めることが重要です。例えば、定期的なウォーキングイベントの開催や階段利用の推奨など、設備投資を必要としない取り組みから始めることができます。また、前述した助成金や融資優遇などの制度を積極的に活用することで、コスト負担を軽減することも可能です。

3. 社内の理解と協力の獲得

健康経営の取り組みに対して、「余計なことをしている」「業務の妨げになる」といった社内の反発や無関心が生じることがあります。特に経営層と現場のギャップが大きいと、施策の浸透が難しくなります。

この課題を解決するためには、健康経営の意義や期待される効果を社内に丁寧に説明し、理解を促すことが重要です。経営層からのメッセージ発信や、部門ごとの健康推進担当者の設置など、トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチが効果的です。また、従業員が自発的に参加したくなるような楽しい企画や、参加者へのインセンティブを設けることで、健康経営の取り組みへの関心と参加率を高めることができるでしょう。

健康経営優良法人認定の申請方法と審査のポイント

健康経営優良法人の認定を受けるためには、所定の申請手続きを行う必要があります。ここでは、申請方法と審査で重視されるポイントについて解説します。

健康経営優良法人の申請は、大規模法人部門と中小規模法人部門で異なるプロセスがあります。大規模法人部門では「健康経営度調査」への回答が必要となり、中小規模法人部門では「健康経営優良法人認定申請書」の提出が求められます。

申請の流れと必要書類

大規模法人部門の申請では、まず健康経営度調査に回答し、同調査の申請書部分に必要事項を入力して申請します。中小規模法人部門の申請では、加入している保険者(協会けんぽの各都道府県支部など)が実施している健康宣言事業に参加した上で、健康経営優良法人認定申請書を作成・提出します。

申請には認定申請料が必要です。2024年の認定申請料は、大規模法人部門で80,000円(税込88,000円)、中小規模法人部門で15,000円(税込16,500円)となっています。グループ会社との合算で申請する場合は、追加料金が発生します。

審査で重視されるポイント

健康経営優良法人の審査では、以下のようなポイントが重視されます。

まず、経営理念・方針への健康経営の位置づけが明確であることが重要です。経営トップが健康経営の重要性を認識し、社内外に発信していることが評価されます。

次に、健康課題の把握と必要な対策の検討が行われていることが求められます。健康診断の受診率向上や、その結果に基づく保健指導の実施などが評価のポイントとなります。さらに、ワークライフバランスの推進や、メンタルヘルス対策、受動喫煙対策なども重要な評価項目です。これらの取り組みが組織的・継続的に行われていることが求められます。

また、健康経営の取り組みを評価・改善するPDCAサイクルが確立されていることも重要です。取り組みの効果を測定し、改善につなげる仕組みが整っていることが評価されます。申請にあたっては、これらのポイントを意識した取り組みを行い、その内容を申請書に具体的に記載することが認定取得の鍵となります。

やさい薬膳で実現する効果的な健康経営の実践例

健康経営を効果的に実践するためには、従業員の健康状態を把握し、適切な施策を講じることが重要です。ここでは、東洋医学に基づく「やさい薬膳」を活用した健康経営の実践例をご紹介します。

「やさい薬膳」は、東洋医学の知恵と身近な野菜を活用した実践的な食事法を組み合わせた健康支援プログラムです。特別な漢方食材ではなく、日常のスーパーで入手できる野菜を使用するため、誰でも無理なく継続できるという特徴があります。

現代企業が抱える健康課題への対応

現代の職場では、出勤していても集中力や判断力が低下している「プレゼンティーイズム」による生産性損失が大きな課題となっています。また、女性特有の健康課題(PMS・更年期・冷え・便秘など)への配慮も求められています。

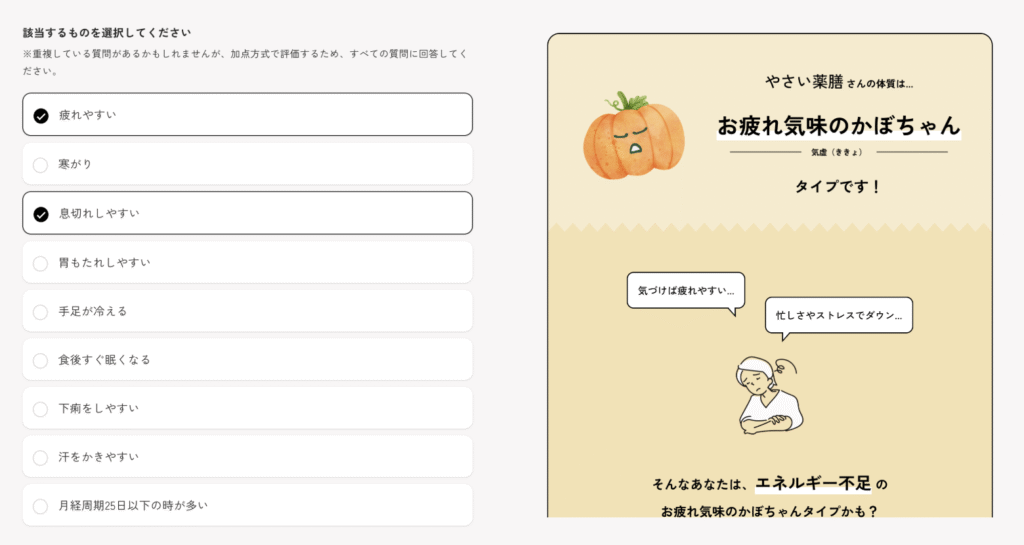

やさい薬膳プログラムでは、これらの課題に対して「データ」と「食の改善」を組み合わせた可視化・支援アプローチを提供しています。7つの質問による体質診断で従業員の体質を可視化し、薬膳師による個別のお悩み相談チャットで日常的な不調に対応します。

健康経営優良法人認定取得へのサポート

やさい薬膳の法人向け導入プログラムでは、従業員向けに診断テスト・体調相談チャット・食事改善提案を提供し、部署単位で健康状態を分析・可視化します。これにより、健康経営優良法人(ホワイト500)取得に向けたエビデンス整備にも貢献します。

全40本のオンライン動画による学習プログラムは、忙しいビジネスパーソンでも学びやすい3分動画で構成されており、食のリスキリングにも適しています。これらのプログラムを通じて、従業員の健康意識向上と具体的な行動変容を促進することができます。

健康経営優良法人認定の取得を目指す企業にとって、やさい薬膳プログラムは効果的なツールとなるでしょう。特に「なんとなく不調」という医療機関での対応が難しい状態に対して、食からアプローチする点が特徴的です。

まとめ:健康経営優良法人認定で企業と従業員の未来を拓く

健康経営優良法人認定は、従業員の健康管理を経営的視点で戦略的に実践している企業を評価・認定する制度です。この認定を受けることで、企業イメージの向上、金融面での優遇、人材確保の優位性、生産性向上など、多くのメリットを享受できます。

2024年3月の発表では、大規模法人部門で2,988法人、中小規模法人部門で16,733法人が認定されており、年々認定企業数は増加しています。これは、健康経営が企業の持続的成長に不可欠な要素として認識されてきた証といえるでしょう。健康経営優良法人認定の取得には課題もありますが、適切な対策を講じることで克服可能です。データの可視化、コスト負担への対応、社内の理解促進などが重要なポイントとなります。

申請にあたっては、経営理念への健康経営の位置づけ、健康課題の把握と対策、ワークライフバランスの推進などが評価されます。これらのポイントを意識した取り組みを行い、申請書に具体的に記載することが認定取得の鍵です。

やさい薬膳のような効果的なプログラムを活用することで、従業員の健康状態の可視化や改善を図り、健康経営優良法人認定取得へのプロセスをスムーズに進めることができます。健康経営は単なる福利厚生ではなく、企業の持続的成長と競争力強化のための重要な経営戦略です。健康経営優良法人認定の取得を目指し、企業と従業員がともに健康で輝ける未来を築いていきましょう。

健康経営の実践に役立つ「やさい薬膳」プログラムについて、詳しくは野菜と薬膳で始める健康経営サービスをご覧ください。従業員の健康課題に合わせた最適なソリューションをご提案します。